Dans le tourbillon quotidien de la parentalité, il arrive souvent que l’on s’interroge sur le comportement d’un enfant turbulent, inquiet de savoir s’il s’agit simplement de son tempérament ou d’un signe d’hyperactivité. Entre agitation naturelle et trouble neurodéveloppemental, le chemin vers la compréhension est semé de questionnements. L’hyperactivité, définie médicalement comme Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH), touche en France entre 3 % et 7 % des enfants en âge scolaire, une réalité qui pousse à mieux identifier les signes précoces afin d’offrir un accompagnement adapté. Ce flou entre énergie débordante et difficulté réelle à canaliser son attention impacte non seulement l’enfant, mais réforme aussi la réflexion parentale et éducative sur la gestion de ces comportements.

Table des matières

- 1 Identifier les signes essentiels de l’hyperactivité chez l’enfant

- 2 Les mécanismes neurobiologiques derrière le TDAH : comprendre l’origine des comportements

- 3 Différencier hyperactivité et simple turbulence : quand consulter pour un diagnostic ?

- 4 L’impact réel de l’hyperactivité sur les apprentissages et la vie sociale

- 5 Les solutions d’accompagnement : pédagogie et psychologie au service de l’enfant

- 6 L’évolution de l’hyperactivité à l’adolescence et à l’âge adulte

- 7 L’importance d’une parole libérée sur le TDAH dans la société

- 8 Ressources pratiques : vers une parentalité informée et bienveillante

Identifier les signes essentiels de l’hyperactivité chez l’enfant

Dans le cadre du TDAH, il est fondamental de distinguer l’hyperactivité normale d’un trouble qui nécessite une intervention professionnelle. Beaucoup d’enfants passent par une phase d’exubérance; c’est un passage classique chez les plus jeunes. Mais comment reconnaître, au-delà des remous naturels, une hyperactivité à diagnostiquer ?

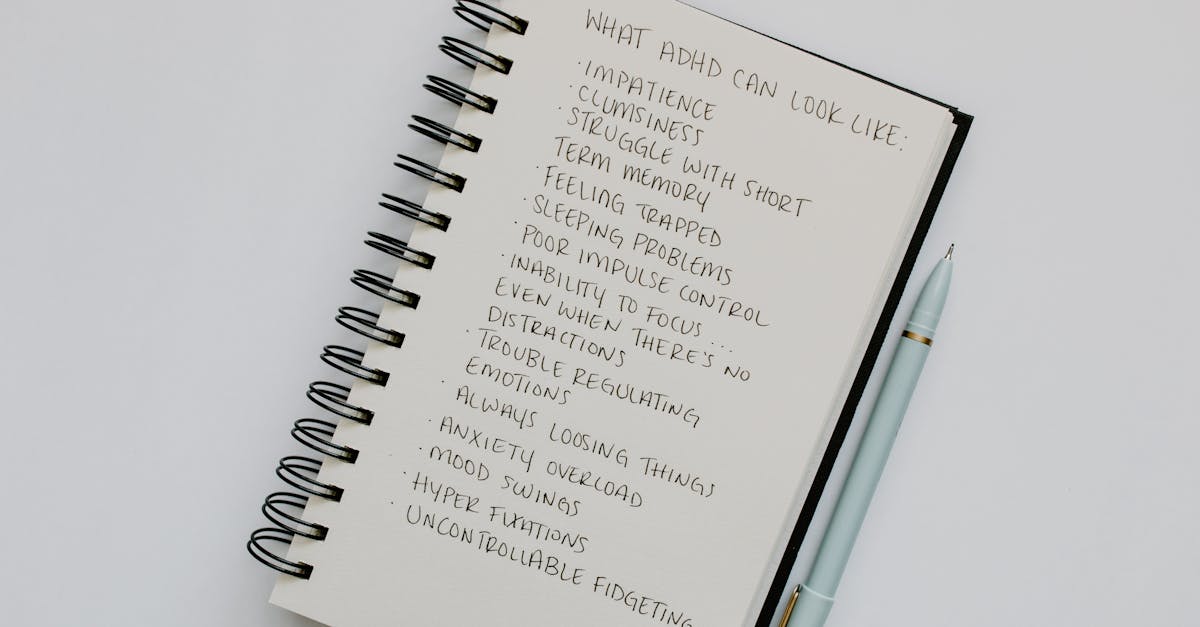

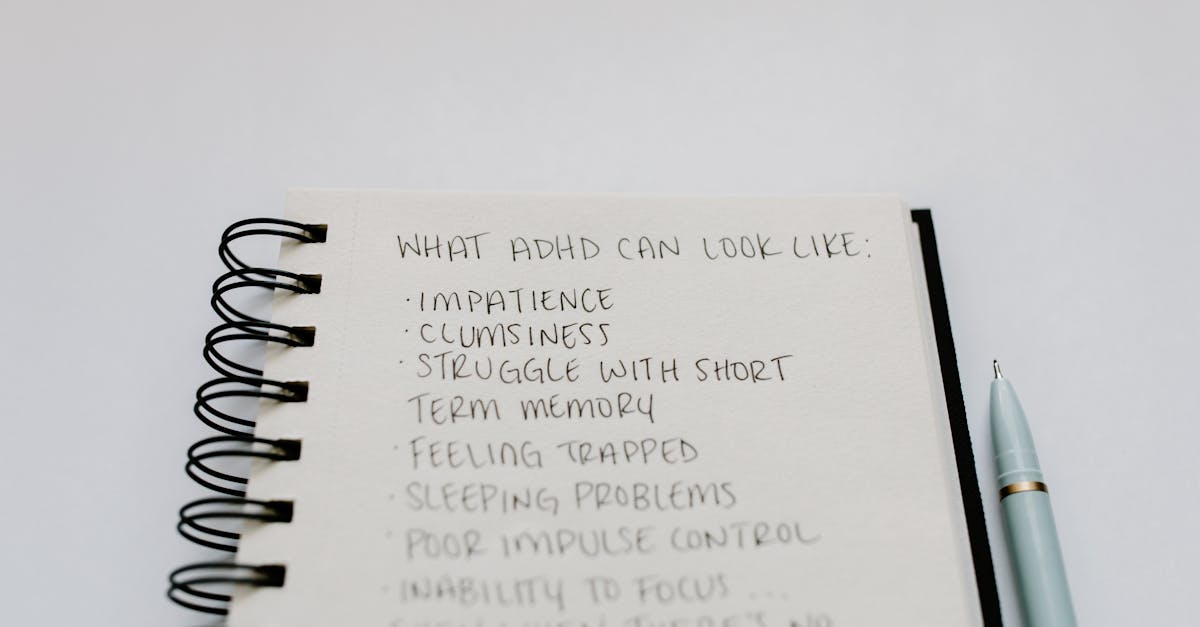

Le diagnostic repose largement sur des critères bien établis, notamment ceux stipulés dans le DSM-5, qui mettent en lumière une triade symptomatique : inattention, impulsivité et hyperactivité motrice. Ces traits doivent se manifester depuis au moins six mois et dans plusieurs contextes de vie de l’enfant. Voici une liste non exhaustive des manifestations observables :

- L’enfant fait souvent des fautes d’étourderie ou semble distrait dans les activités scolaires ou autres tâches.

- Il a du mal à maintenir son attention dans les jeux ou au travail.

- S’applique difficilement aux tâches demandant un effort mental soutenu, comme les devoirs.

- Perturbe fréquemment les environnements par une agitation motrice : remuer constamment, se lever sans raison, courir dans des espaces inappropriés.

- Manifeste une tendance à parler excessivement et à interrompre le discours des autres.

- Développe une impulsivité qui influe sur sa capacité à attendre son tour ou à respecter les règles sociales.

Par exemple, un enfant peut manipuler compulsivement des objets sans que cela ait un but précis, juste par besoin de se mouvoir. Ces comportements sont clés pour différencier une hyperactivité qui décharge un surplus d’énergie d’une réelle pathologie qui gêne son adaptation au quotidien.

Il est important de garder en mémoire qu’un enfant agité n’est pas automatiquement hyperactif. Dans la vie courante, un comportement dynamique peut refléter un esprit créatif, un besoin de mouvement sain ou une réponse à l’environnement familial ou scolaire.

Les mécanismes neurobiologiques derrière le TDAH : comprendre l’origine des comportements

Le TDAH est qualifié de trouble neurodéveloppemental. Cela signifie que les différences dans le cerveau influencent la manière dont un enfant régule son attention, son impulsivité et son besoin de mouvement. Une part importante, entre 60 % et 80 %, de ces troubles s’explique par des facteurs génétiques. Cette réalité déconstruit l’idée d’une simple « mauvaise éducation » ou d’un défaut de volonté.

Au cœur du phénomène se trouvent un déséquilibre chimique au niveau des neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la noradrénaline. Ces messagers chimiques favorisent la mise en place des fonctions exécutives : mémoire de travail, planification, contrôle des impulsions. Quand ils sont faiblement présents ou mal régulés, l’enfant peine à maintenir son attention, à inhiber des comportements impulsifs et à gérer son agitation.

Par exemple, un enfant doté d’un taux réduit de dopamine aura plus de difficulté à rester concentré sur une tâche longue, s’ennuyant vite et cherchant à se défouler. Cela ne reflète pas un choix conscient, mais un mécanisme biologique qui s’impose.

Cette explication neurobiologique est essentielle pour dépasser les préjugés liés au TDAH et ancrer la question dans une réelle connaissance scientifique, indispensable à une meilleure acceptation sociale et à des solutions adaptées.

Différencier hyperactivité et simple turbulence : quand consulter pour un diagnostic ?

Nombreux sont les parents qui se questionnent : « Mon enfant est-il hyperactif ou simplement turbulent ? » C’est une interrogation légitime face à des comportements parfois extrêmes, mais aussi à des jugements de l’entourage qui tend souvent à qualifier vite un enfant plein d’énergie d’« hyperactif ». Pourtant, l’hyperactivité ne se limite pas à l’énergie débordante.

Les spécialistes insistent sur la distinction entre mouvement motivationnel et mouvement « pour le mouvement » : chez l’enfant hyperactif, cette agitation incessante ne sert pas la créativité ou l’apprentissage, mais devient un déchargement compulsif qui nuit parfois à la concentration et aux interactions sociales. Cette nuance est capitale.

- Un enfant turbulent peut s’arrêter pour écouter, pour jouer ou organiser ses idées. L’enfant hyperactif paraît souvent agir sans intention.

- La persistance de ces comportements sur une durée prolongée et dans plusieurs environnements (domicile, école, loisirs) est un critère fondamental.

- La détresse qu’engendre ce comportement pour l’enfant lui-même ou son entourage alerte également.

Si les doutes persistent, il est recommandé de consulter un professionnel spécialisé, capable d’établir un diagnostic fiable. La démarche inclut le recueil de témoignages multiples (parents, enseignants), un bilan neuropsychologique et parfois des examens complémentaires pour exclure d’autres causes comme des troubles sensoriels ou des difficultés psychologiques.

Il ne s’agit pas d’une démarche simple ni rapide : les délais d’attente chez les pédopsychiatres sont parfois longs, mais le poids du diagnostic n’en reste pas moins crucial pour bien orienter les solutions à venir.

Le premier interlocuteur reste généralement le médecin traitant qui aiguillera vers les spécialistes adaptés.

Les conséquences du TDAH dépassent la seule agitation. À l’école, les enfants concernés rencontrent souvent des difficultés d’attention qui entravent leurs apprentissages, alimentant le sentiment d’échec et d’incompréhension. Ce cercle vicieux alimente le stress, la frustration, voire la stigmatisation. Ils peuvent également être perçus comme « dérangeants » par leurs pairs, exacerbant un cas d’isolement social.

La fatigue mentale liée à l’effort fourni pour contenir leurs impulsions et se concentrer s’ajoute à la charge psychique existante. En famille, cette tension se manifeste parfois par des conflits récurrents, un épuisement parental et des ajustements constants dans la gestion quotidienne.

- Difficultés à suivre un rythme scolaire classique.

- Mauvaise gestion des émotions pouvant mener à des comportements impulsifs voire agressifs.

- Déficit dans les interactions sociales et sentiment d’exclusion.

- Fatigue chronique due à une hyperactivité constante.

- Sentiment d’incompréhension et besoin d’être entendu.

Pourtant, loin d’être une fatalité, ces défis peuvent être apprivoisés avec une prise en charge adaptée et un soutien bienveillant. L’hyperactivité mérite d’être entendue comme un mode de fonctionnement différent, avec ses forces et ses fragilités.

Les solutions d’accompagnement : pédagogie et psychologie au service de l’enfant

Un enfant hyperactif ne doit pas être laissé à lui-même ni à une simple réprimande. Bien au contraire, un accompagnement multi-dimensionnel s’impose pour l’aider à s’épanouir dans son quotidien. La psychologie joue un rôle fondamental, en proposant notamment des approches comportementales et cognitives adaptées aux besoins spécifiques.

Une pédagogie différenciée à l’école, intégrant des temps de pause physiques, des consignes claires, et un environnement dépourvu de stimuli inutiles peut favoriser l’attention. En parallèle, la parentalité informée se traduit par des conseils concrets aux familles pour gérer ces comportements dans le cadre familial.

- Thérapies comportementales et cognitives pour travailler sur les impulsions.

- Aménagement scolaire personnalisé avec enseignants formés.

- Techniques de relaxation et pleine conscience pour gérer le stress.

- Encouragement à l’expression émotionnelle et à la créativité.

- Groupes de parole et soutien parental.

L’important est de construire un cadre rassurant et structurant, sans jugement ni stigmatisation, qui valorise les efforts et reconnaît la singularité de chaque enfant. L’échange continu entre parents, enseignants et professionnels crée une synergie pour un accompagnement efficace.

L’évolution de l’hyperactivité à l’adolescence et à l’âge adulte

Le TDAH dépasse souvent l’enfance : ses effets peuvent persister à l’adolescence et à l’âge adulte, prenant des formes plus subtiles mais non moins impactantes. Plusieurs adultes se découvrent hyperactifs après des années de malentendus, entre difficultés au travail, problèmes relationnels, et une charge mentale importante.

Chez les adolescents, on observe parfois un repli social ou une impulsivité qui s’exprime dans des conduites à risque. Les adultes peuvent présenter une incapacité à organiser leur vie quotidienne ou à gérer leur concentration, ce qui affecte leur qualité de vie et leur santé mentale.

La transition vers l’âge adulte nécessite ainsi un suivi adapté, souvent négligé dans le parcours officiel. Les professionnel·les de la psychologie et de la santé mentale insistent sur l’importance d’un accompagnement continu, notamment à travers :

- Des bilans réguliers pour ajuster les prises en charge.

- Des outils d’auto-gestion du stress et de l’impulsivité.

- Un soutien psychologique pour travailler sur l’estime de soi.

- Des aménagements professionnels pour faciliter la concentration.

Cette vigilance permet d’offrir aux personnes concernées les moyens d’une vie plus équilibrée, tout en déconstruisant les idées reçues sur l’hyperactivité qui serait une « fatalité ».

L’importance d’une parole libérée sur le TDAH dans la société

Malgré une meilleure connaissance du TDAH en 2025, les stéréotypes persistent, culpabilisant souvent les parents et les enfants. Il est impératif de faire entendre les voix des concernés pour décoloniser ce sujet, déconstruire les fausses idées et rendre visibles les réalités multiples de ce trouble.

La parole libérée favorise une compréhension plus juste et incite à l’inclusion dans toutes les sphères de vie : éducation, loisirs, travail. Les réseaux sociaux, les associations, mais aussi des plateformes comme Féministes Plurielles participent activement à cette diffusion.

- Sensibilisation aux signes du TDAH et à ses réalités complexes.

- Combattre la stigmatisation et la honte qui l’entoure.

- Encourager le dialogue entre familles, professionnels et institutions.

- Valoriser les expériences vécues et les solutions collectives.

C’est une question bien plus vaste que le simple « hyperactivité » : c’est un enjeu de justice sociale, de droit à la différence et de bien-être collectif.

Ressources pratiques : vers une parentalité informée et bienveillante

Détecter et accompagner un enfant hyperactif exige des ressources fiables et un soutien continu pour les familles. Outiller les parents passe par une meilleure information sur les comportements, les solutions possibles et les réseaux d’aide. Voici quelques conseils concrets :

- Faire appel à un professionnel (psychologue, pédopsychiatre) pour obtenir un diagnostic précis.

- Participer à des groupes de parole et formations sur le TDAH et la parentalité.

- Instaurer un cadre familial clair et des routines rassurantes qui limitent le stress.

- Encourager l’activité physique régulière adaptée pour canaliser l’énergie.

- Privilégier la communication bienveillante et l’écoute active.

Ces pistes, combinées à un travail en réseau avec l’école et les soignants, participent à un accompagnement réussi qui respecte la singularité de l’enfant et apaise les tensions familiales.

Pour explorer davantage ce lien précieux entre mouvements et développement, consultez aussi cet article pertinent qui éclaire la compréhension des premières interactions corporelles et psychologiques.

FAQ – Questions fréquentes autour de l’hyperactivité infantile

- Comment savoir si mon enfant est vraiment hyperactif et non simplement très actif ?

Le diagnostic repose sur la persistance des 3 critères (inattention, impulsivité, hyperactivité) depuis au moins 6 mois, et dans plusieurs contextes. Une consultation professionnelle est essentielle. - Quels sont les professionnels les mieux placés pour diagnostiquer le TDAH ?

Les pédopsychiatres, neuropsychiatres, psychologues spécialisés et neuropédiatres ont les compétences nécessaires pour un diagnostic fiable. - Existe-t-il des traitements ou des solutions efficaces contre le TDAH ?

Oui, des prises en charge psychoéducatives, thérapeutiques et pédagogiques adaptées peuvent considérablement améliorer la qualité de vie de l’enfant. - Le TDAH se guérit-il avec le temps ?

Ce n’est pas une maladie mais un trouble neurodéveloppemental. Les symptômes peuvent évoluer avec l’âge, mais un accompagnement reste souvent nécessaire à long terme. - Comment soutenir mon enfant au quotidien ?

Instaurer un cadre structurant, adopter une communication respectueuse, et travailler en collaboration avec l’école ainsi que des professionnels est la clé du succès.